放生津八幡宮さん

立派な鳥居!

※魚取社へ〜

海に続く路地

|

放生津八幡宮社殿の正面は、こちら〜

※

|

大きな石灯籠〜氏子船頭中

流石〜北回船の寄港地の面目躍如!!

※八幡フォント〜(鳩文字、私が名付けました)

ここにも健在!

|

嘉永元年銘〜

※奉納砲弾

説明は無し。。

日露戦争時分のでしょうか?

|

卯尾田毅太郎像

太平洋戦争中に行われた唯一の国政選挙、

昭和17年(1942)の第21回衆議院議員総選挙で

当選し空襲にて戦死されたとか

(Wikipediaより)

※

|

左から

乱石一方面積(切込みハギ)

と

玉石往復積(たまいしいってこいづみ)

玉垣や石灯籠も廻船船方中のもの。

※境内地は広い〜

|

宝物殿の扉には

漆喰で鳥居が〜

綺麗です。。

※霊枩殿(枩=松なんですね)

松並木が綺麗だったんでしょうか?

|

霊枩殿の頑丈そうな漆喰

窓の庇も意匠が細かい(職人のニヤリ)

※社殿は、大阪城西丸の修復に当たった

高瀬輔太郎(たかせ すけたろう)が

棟梁となり、文久3年に再建。

|

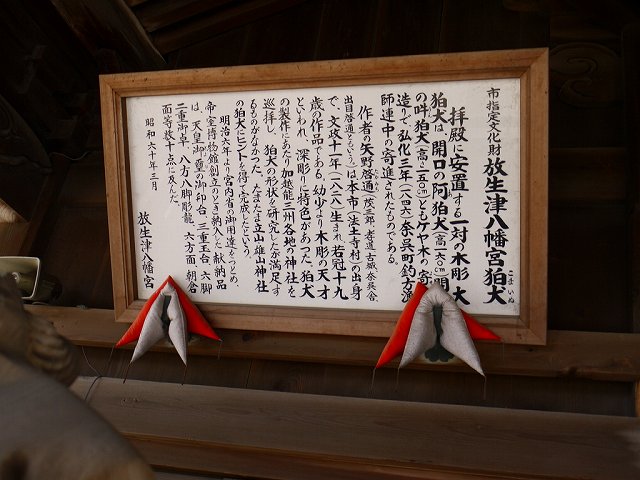

奈呉町釣方漁師連中寄進

弘化三年 矢野啓道作(当時19歳)

ケヤキの寄木造り

|

※

彫刻が綺麗です〜

|

狛犬というより

獅子ですね。

※深い彫が特長とか。。

|

阿(160cm)

※吽(150cm)

大きいですよ〜まだまださん

|

本殿社内には

右大臣左大臣

奉納馬も鎮座して〜

※絵馬は当り矢!

|

銅製奉納灯篭も大きい〜

※流石〜木彫りで有名な地区ですね。

|

龍も生き生きと〜

※

|

|

柱には装飾は無いですが〜

※堂下の土台は石組み

|

綺麗で堂々とした

姿形!

※

|

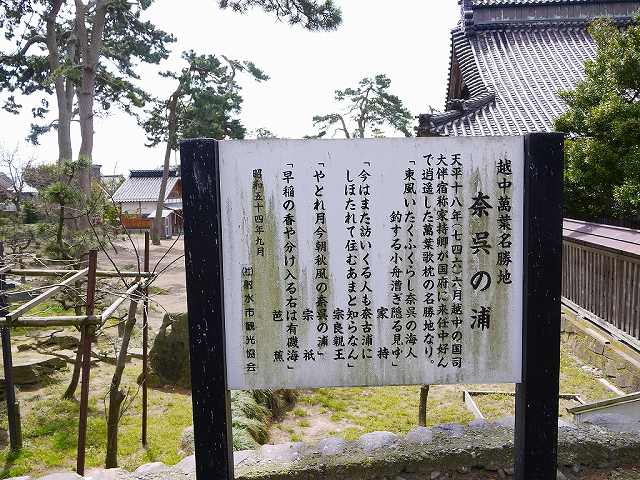

万葉の花

フジバカマ再び〜

※万葉歌碑

越中守大伴家持宿禰の歌

東風 いたく吹くらし 奈呉の海人の

釣りする小舟 漕ぎ隠る見ゆ

|

祖霊社

合祀された神様方

※アンチョコ〜^^;

|

砂浜が沖に向かって

2kmも続いたとか〜

昔から風光明媚

だったんですね。

※石碑

|

ゴイサギが営巣中〜

|

※

|

手水鉢

※

|

ここの龍も負けじと…

※庇受けも〜

|

国旗掲揚台は

船のマスト??

※13基の曳山(花山車)が並ぶとか〜

|

其の六百九拾九

其の六百九拾九